作者:拔剑出京城

小的时候,很迷恋象棋,得了几次优胜,竟冒出了以棋为生的念头。父亲一怒之下,棋子和棋书全部烧了个干净。一段时间内我很消沉,但不知如何又迷恋上了围棋。父亲“焚书”后也有些后悔,所以后来一直克制着,以规劝感化来代替。

因为棋道是儿时就有的梦想,一直被阻挠压抑以至于放弃,所以每当拿起棋子,总会有种挺重的感觉。所以我很羡慕那些能够以棋道为职业的人,虽然我也明白道和业之间的冲突。在我的那个时代,自学打谱中已经能够接触到许多伟大的棋手,然而对我能有所影响的只有两个人,一个是赵治勋,一个是吴清源。

两人有个共同的特点,都是在儿时就东渡日本,并在那里娶妻生子度过了一生。他们在日本乃至世界都成为宗师级的棋手,但综其一生,他们都很难称之为一个日本棋手。赵治勋是韩国人,他六岁就技惊东瀛,被引荐入木谷门下,在他的身上寄托了韩国围棋崛起的希望。他的一生几乎就是无数项之最的大集合,最早入段,最年轻的头衔拥有者,最年轻的名人,本因坊和棋圣,最年轻的三冠王,本因坊之王……我少时学棋时最爱看他一本自传性的个人棋谱“若干胜负师”,从那里会看到他为捍卫自己的名誉而战已经达到了淋漓尽致的地步,他车祸后坐着轮椅绑着绷带下完了棋圣七盘胜负,他在世界性大赛的冠亚军对决中听到对手钱宇平因头痛而弃权时,惋惜之余却发出“爬也要爬到棋盘前”这样的不满。赵治勋被称为“斗魂”,“苦手”,是上个世纪最坚强的棋界战士,甚至在他鼎盛时期纷纷认输的高手们也半分佩服半分不服地认为:被赵摧毁的不是赵棋艺上的高出一筹,而是精神上的强大压力。

然而棋道并非只是弱肉强食的写照,并非只是“胜利最华丽”的简单注释,如果没有另一位超卓拔群的围棋天才存在,赵治勋的精神或许可以称为围棋之道的本来。那个人就是吴清源,一个用一生的追求超越了胜负的人。对吴的理解不象对赵的理解那样直接明了,有时只是一瞬间的感悟,却会给一生留下探索的方向。吴清源在日本的历史背景比赵治勋要复杂的多,他跨越了从北洋军阀开始的中日关系的各个时代。他曾经一度融入了那个陌生的社会,但他找回的却是中国文化在棋道中的智慧和光芒。他在战前纵横日本,虽然没有赵的霸气,但在棋的内涵上却征服了日本,他和木谷开创了新布局时代,那种不拘一格,自然奔放的思路影响了所有后来的棋人。

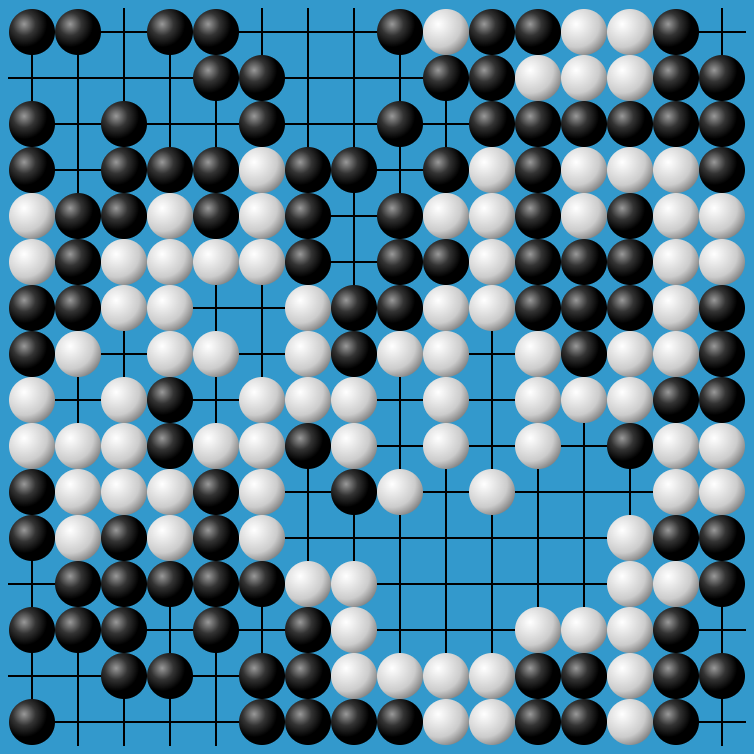

但我们似乎不能忽视他生活中矛盾的一面,复杂的历史环境最终也会决定个人的取舍,甚至是完全献身于艺术的人。在抗战时期,他不合时宜地作为所谓的中日友好交流团的成员来上海访问,以至于受到“杀死汉奸吴清源”的死亡威胁。他甚至难以理解中国彼岸同胞的愤怒,去东北参拜了傅仪。他脑中那个“中日亲善,天下大同”的观点甚至到今天也没有放弃,只不过随着岁月的流逝感受更深。日本投降后,他陷入了一个完全孤立无助的境地,日本人和中国人都想致其于死地,后来在曲折起伏中丧失了日本国籍,却又重新取得了中国国籍,其中他一度放弃了围棋,成为一个私人宗教的信徒,希冀在那里能实现天人合一的理想。我们不知道他究竟在宗教中找到了什么,但从祈祷修炼中重新走出的吴清源却仿佛脱胎换骨,他的棋艺不是在磨难中荒废了,而是上升到了一个时人无法达到的境界。他因为被日本棋院开除院籍,不得不通过商业比赛来证明自己的实力,他和所有的日本顶尖高手以打擂的方式进行了数个十番棋的决战。失败对他意味着什么?那时十番棋被称为“悬崖上的搏斗”,岂不正是最真实的说明?但我们翻开那一段历史,看到的却是一个完全不拘常形的大师,一个力与美充分融合的化身,一个在棋道的追求上淋漓尽致的天才。他几乎把所有的高手都打到了让先的地步,但他们在惨败中却心服口服,因为他们认识到了一种更高的,值得追求的棋道境界,一种于胜负无关却最终又关乎于胜负的超越境界。吴后来因为体力原因不能将胜利一直保持,他渐渐在商业比赛中淡出了。但他的书,他的棋谱,他对棋道独特的理解都深深地影响了所有求道的棋人,甚至当今顶级的高手也经常从他的书和棋谱中得到提升的灵感。

吴是一个近于“神”的人,这是许多围棋大师对他的评价,我们无意去把他神化,以此蒙昧我们求知求道的心灵。如果一定要说吴清源和赵治勋这样的棋手之间有什么共同和不同,那就是赵执着于平等层次上的战胜,而吴着眼于不平等层次上的超越。如果说赵是一种力摧万钧的力,那么吴的力量就是化此力为无形。在当今棋界为一两目的出入极尽研究的定式思维下,吴却又一次提出布局从边入手的新方向,许多棋手报之以苦笑,不用说,那背后有功利的无奈。然而,幸甚有吴这样的人,才让我们了解到围棋不仅仅是屠杀大龙的死活计算和点目搜刮的官子精确,更是一种富有中国哲学气息的美,一种天人合一的道。

夜凉秋如水,拔剑出京城

2001年12月7日 北京