作者:张超

围棋是中国人发明的,它的历史与中国的文明史一样长。当中国文明遭遇近代的“三千年未有之变局”时,中国的围棋亦同罹厄运,且此厄运降临之原因、方式及影响与中国文明之变局如出一辙。

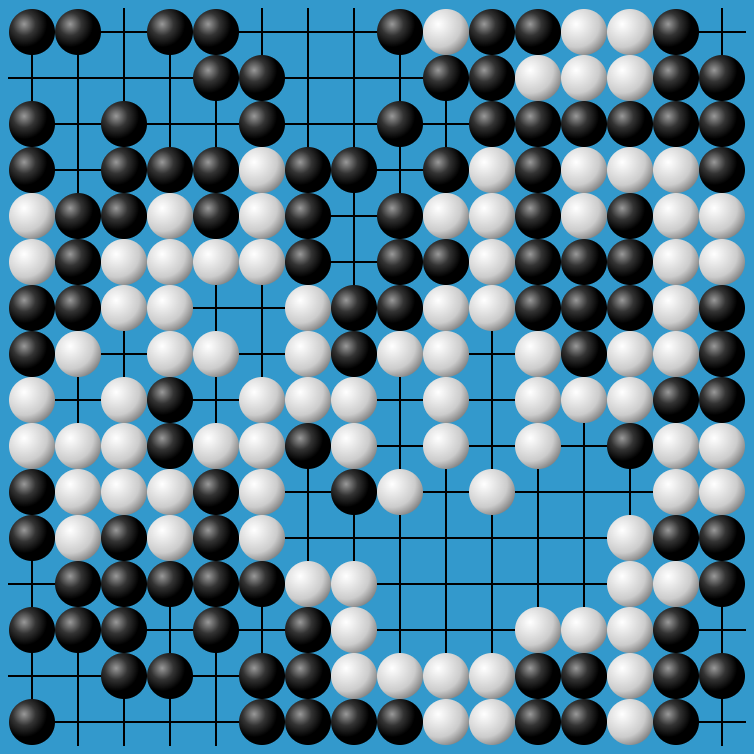

1909年,日本四段棋手高部道平来华,中国棋界无一能敌,交手者全部被降为让子身份。这次中日围棋交流俨然就是在棋盘上重演了一场“甲午海战”,“上国”与“附庸”的定位从此被彻底颠倒。到1915年,中国出版的棋谱中,多数对子局便已不置座子,说明不到十年,有数千年传统的座子制就难以为继了。今天中国围棋在胜负计算上还沿用了宋明以来的数子法,与日本的计目法有所区别,但那仅具象征意义,在实质上,中国的“现代围棋”就是“日本围棋”。虽然我们喜欢宣称中国是围棋的发源地,但真正的“中国围棋”在这发源地已经绝迹近一百年了。

当中国的围棋水平大幅度落后于日本时,向日本学习,引进日本的围棋规则,这是无可厚非的。但是,引进日本下法的同时却全盘抛弃中国自己的下法,这只能是一种自信心彻底崩溃的体现。如果说近百年来,中国棋手的主要任务是追赶日本,除此之外无暇他顾的话,那么今天这个目标已经基本上达到了,因为据说在现在的国际大赛中,中国棋手的成绩已经优于日本。所以,现在是到了重新审视一下中国传统座子制的价值的时候了。在当今的中国,不论是专业棋手,还是业余爱好者,如果你问他对古代的座子围棋有何看法,除了那些不知座子为何物者之外,恐怕绝大多数的被提问者都会异口同声地说:那已经过时了!但我的看法是:座子制围棋相比现代无座子围棋,不但没有过时,反而具有更大的优越性,因为它更能体现棋类游戏的益智本质,尤其是更适合中国人的性格与特长。它不仅应该得到恢复,以与无座子围棋并存,而且还应该成为中国围棋界的首选下法。

(一)围棋与座子的由来

关于围棋的起源,流传最广的是“尧造围棋”,虽然只是传说,但也可作其年代久远的一种参考。吴清源认为围棋是从“观测天体运行、占卜阴阳的工具”演化而来。目前最早的与围棋有关的考古实物,是甘肃永昌鸳鸯池出土的四千多年前的彩陶罐,上面有纵横十至十三道(一说“十七道”)的类似围棋盘的图案。而确切的围棋实物,年代最早的是陕西咸阳出土的西汉中晚期的石棋盘,盘面刻线纵横各十五道。在河北望都出土的东汉石棋盘上刻线则增为十七道。后世通行的十九道棋盘,今人张如安在他的《中国围棋史》一书中认为大约始于东晋。

除了我们通常所指的汉族围棋外,藏族也有围棋。但藏棋的规则有所不同,一是至今仍是纵横十七道棋格,二是开局时要先放黑白各六个座子。关于藏棋的起源有四种说法,一是羌人从青海传入,二是自印度传入,三是藏人自己的发明,四是汉人从云南传入。因为藏、汉同源,都是古羌族的后代,而藏棋十二座子制明显属于一种较原始的形态,所以我倾向于认同第一与第三种说法。即围棋是汉藏民族还未分开时的古羌族的发明,后来一部分古羌人进入中原成了汉族,逐渐将原始围棋改进成后来的汉族围棋;另一部分留在高原的古羌人形成后来的藏族,他们由于人数少,生活环境相对恶劣,围棋活动不发达,对原始围棋就没有或很少进行改进。因此说藏棋是羌人传入的,和说是藏人自己发明的,以及汉人说围棋是自己发明的,应该都只是同一史实的不同表述。

在汉棋传统的四座子之前,有资料显示自汉到六朝可能流行过五座子制。但张如安在书中对此倾向于否定态度。我觉得藏棋的存在,从人类考古学的角度看更象是一种暗示:早期的围棋不仅五座子是可能的,而且更多的座子也并非一定不可能。也许汉棋最初和藏棋一样也是十二座子,或者比这更多,但最后汉棋定型于四座子,而藏棋定型于十二座子。当然这只是猜测,但不管是否成立,有一点我们应该可以确定,就是围棋的座子是和围棋同时产生的,而不是围棋发展到一定阶段后再增加上去的。晚清时有人认为座子“中国旧亦无之,后乃增置之”,则应该是不成立的。至于围棋最初为什么要设座子,一种说法是:最初的围棋是以灭子为目的,下棋时是围绕着棋盘中央的座子展开,随着棋盘道数的界定,人们渐从以杀棋定输赢过渡到以取地域定胜负,中央座子就被取消,而四角的座子则一直保留到清末。这种猜测我认为也不无道理。

(二)“还棋头”规则的由来

座子制围棋最主要的规则有两条:一是座子,即开局时各置二子于对角的四四路上;二是“还棋头”,即每活一块棋要除去活棋的两眼不计入成绩中。如果没有第二条规则,那么座子围棋就与现代围棋中的“对星局”毫无二致。中国的“现代围棋”之所以说它不是“中国围棋”,而是“日本围棋”,就是因为它仿效“日本围棋”废除了“还棋头”规则的缘故。

座子是与围棋同步起源的,那么“还棋头”的规则又是怎么形成的呢?要说明这个问题,首先得从围棋的胜负计算法说起。

吴清源认为:“最早的围棋是用数子法分胜负的,后来为了计算方便,改成数目,但由于数目的棋规缺陷很多,中国在唐朝以后再改回本来的数子法。”最早用数子法分胜负很好理解,因为最早的围棋是以杀子为目的的。后来肯定是发现在双方下同样的着数的前提下,用数目法分胜负显然更简便,因为一盘棋的目数通常都比子数少。

关于数目法,张如安在书中是这样介绍的:“终局以后,双方先各自将对方的死棋(包括已被提取的死棋及盘面上的死棋)全部填入对方所围的空点中,然后采用差额计算法比较双方在盘面上拥有的空点,算出胜负之数。”另外,“在唐人观念中,凡棋赖以生存的起码空位都不算‘路’(按即今人所称的‘目’),凡‘路’都必须是己方的棋可去占领。”也就是说,活棋的两眼是不算“目”的,这种观念显然就是“还棋头”规则的滥觞。

后来围棋发展到宋朝时,计算胜负的填空法被数子法取代,这其中的原由张如安解释说:

“自北宋中期以来,围棋日益走向平民阶层,赌彩之风到处盛行,这对围棋计算胜负的准确无误提出了更高的要求。倘使采用填空法——凡己方被提取的棋子将由对方保管直至终局结算,……就显得只适用于‘庙堂君子’而不适用于‘市井小民’了。因为在对局期间,无论双方有意无意增减保管着的棋子,都将影响胜负之数,唐宋笔记中每有某人对局时‘窃取一子’甚至‘呑咽棋子’以左右胜负的记载,实际上也间接点明了采用填空法容易给棋品不端的人带来可趁之机。……而采用数子法显然克服了这类弊病,对局者只须在终局计算时稍加注意,胜负之数就无可隐匿,它能博得‘雅俗共赏’,自然也在情理之中。”

填空法被数子法取代,计算胜负时“子空皆地”,但唐人的活棋两眼不算地的观念仍被保留,这样,局终数子时,每活一块棋就要扣除两目不计入成绩,“还棋头”的规则就是这样被确定的。

(三)座子围棋与日本围棋的比较

日本围棋是唐朝时从中国引入的,最初他们的规则应该和唐棋一样,后来日本人对它进行了改造,就是取消了“四座子”和“还棋头”的规定,另外把活棋两眼也计入成绩中,即凡棋围有的空位都是地。由于资料的缺乏,我现在还不清楚日本人究竟是什么时候完成上述改造的。晚清的一些论者之所以认定中国的座子是后来加上去的,是为了说明座子围棋相比日本围棋是一种“进化”,这显然是对当时风行的“进化论”的一种牵强的比附。张如安在《中国围棋史》中就引用了小横香室主人编辑的《清朝野史大观》中的这种观点:

“东洋诸国,朝鲜、日本、琉球皆知弈,盖皆传自中国也。朝鲜、琉球皆视为游戏之事,不甚措意。日本则嗜此者颇多,……予尝披览其棋谱,其著法多与清初诸国手相仿佛,盖尚未能得乾嘉时诸国手著法也。而日人盛自夸大,谓中国弈手最高者为黄月天,尚仅与彼国五段相当云,可谓颜之厚矣。使日人弈品而在中国诸国手上,则乾嘉时诸国弈应不敌清初诸公,而进化之理为诬罔矣,何以证之事实绝不尔尔邪?中国对手弈者先于局上四角四四路各置子二,谓之势子,日本则无之,彼因诋中国弈家为失自然之局面,不知中国旧亦无之,后乃增置之。所以增置之者,盖无势子则起手即可于角上四三路置子以为固守之计,而变化少矣。有之,则彼此皆不能借角以自固,非力战不足以自存也。譬之群雄逐鹿,真英雄必思奠定中原,决不肯先割据偏隅以自固也。故自无势子至有势子,亦为弈家一大进化,日本人特尚滞留于旧境耳。”

对上述几点张如安没有作具体分析,只是笼统地评论道:“从这段话中可以看到,晚清时我国弈人虽对日本棋坛有所了解,但并没有认真地研究过彼邦的棋艺,还在妄自尊大,自诩为‘真英雄’,讥日人为‘颜之厚’,居然抱残守缺,还进一步‘发明’了无势子至有势子的新进化论,真让人感慨不已。”显然他认为上述观点是不值得一驳。但我认为除了“座子后置论”这一点不可信之外,其余的见解,有的本就是见仁见智,比如说黄龙士(月天)究竟是否相当日本五段,除非黄与日本五段直接交手,否则终归是臆测;有的则并未说错,比如说乾嘉国弈胜过清初;至于分析中日围棋的不同特点:无势子则少变化,可以割据偏隅以自固,有势子则非力战不足以自存,则尤属不易之论。

座子围棋因为有“还棋头”的规定,每多活一块棋就多扣掉两目,那么棋块越少,自然扣的目数就越少。这样就在棋盘上造成了一种“向心力”,或称“棋块大一统的必要”,“角逐中央的必要”。日本围棋因为取消了座子和“还棋头”,于是随处都可以做活,即使棋块七零八落,只要凑起来目数够了一样可以赢棋,于是自然就没有必须向中央出头的动力。比如挂星位角被一间夹,在日本围棋和中国的“现代围棋”里,就有点“三三”活角的选择。但在座子围棋里,你单独活这一小块角就要损去两目,所以是不划算的,于是只能向中央出头。角上如此,边上也是如此。在日本围棋里,喜欢取地的多,取势的少,就是因为规则提供了“割据偏隅以自固”的可能。在吴清源的“新布局”出现之前,日本人的布局是以小目为中心的,这就是偏于取地;吴氏的“新布局”实际上是把座子围棋中星位所体现的速度与效率引进日本围棋里(所以名为创日本之新,实是复中国之古)。但即使这样,对现代棋手来说仍然有取势和取地的自由选择,比如武宫正树的“宇宙流”,就是因为双方有不同的爱好才能下得出来。但在座子围棋里,如一方占住边角让出中央,其棋的块数就很容易多于对方,于是扣除的目数也就多,这样明显要吃亏,于是自然就不能听任对方在中央玩“宇宙流”了。因此座子围棋的规则决定了双方都必须尽量向中央出头,以把自己的棋块连通起来,同时还要尽量分割对方。所谓“群雄逐鹿,真英雄必思奠定中原”的说法,其实是对座子围棋特色的精准的概括。

有座子的中国围棋尚力战,无座子的日本围棋偏保守,这种结论在现代棋家的论述中也能得到印证。吴清源在他的自传中说:

“那个年代(指中国古代)下棋时,首先在四个角的对角线上各置黑白二子之后再开局。看来这似乎是为了防止模拟棋的意思。另外,据说还有这样一个规定,即每将对方的棋切断一次,都可获得两目,并将此称为‘数块子’。要想提取靠近中腹的子,双方的棋都要多次被分割。因而当年那种白刃格斗、力战求胜的棋风为数众多。

“因为交手前在星位上都各置二子,所以过去对布局的研究不是很多。然而中盘的格斗术却倍受重视,并有精深的研究。查看当年的棋谱即可知,过去的格斗力比起当今日本职业棋士来讲,可以说有过之而无不及。”

文中“切断对方一次可获两目”,就是“己方活一块棋即失两目”的意思;另外“数块子”即“还棋头”的另一种说法。从上述内容看,吴氏本人从未下过座子棋,但显然看过中国古代的棋谱。他说设座子是为了防止模拟棋,我认为这应该是座子存在的效果,而不是其设置的初衷。另外座子的一个重要效果还与“还棋头”相关。因为“还棋头”强调了一种“合”的趋向,倘若没有“四座子”,那么双方很容易就会下成各占“半壁江山”,也就是一边一大块棋的局面,那样就无法体现“尚力战”的宗旨了。所以“四座子”预先设定了一个“分”的前提,即双方都不能同时占有相邻的两个角,然后才能使角逐中原以求“合”成为枰中大势。

陈祖德在《超越自我》一书中曾这样总结过中日棋手的不同风格:

“我国古代棋手虽然不注重理论,没有现代围棋这么多布局和定式的变化,但仍有很多可取之处。古谱中看不出消极保守,处处闪烁着古代刀枪相见、短兵相接的那种拚搏精神;古谱中也看不到花拳绣腿,每一着都对准了对方的要害并回避着对方的‘火力点’,就像古代那些足智多谋的军师那样显示着智慧和胆识。这是我们先辈的气质,是敢于战斗、善于战斗的好汉气质。这种气质在现代棋谱上是不易看到的,所以深深地吸引了我。……近几百年,日本棋手在围棋的理论方面作了很多研究,有了很大的发展,这是他们对围棋的重大贡献。的确,日本把围棋技术提高到一个新的阶段,特别是把‘座子’取消,具有划时代的意义。然而我们学习日本的围棋技术也不能盲从,不能认为他们的技术都那么完善。我认为现代的日本棋手也存在一些缺点,从总的来说,他们的战斗力不够强,因而较讨厌和害怕白刃战。正因为如此,中国去了个吴清源就能击败所有强手,称霸棋坛。也无怪乎他们称中国的围棋手都力量强,尽管现在很多中国棋手天天研究日本棋谱,有的几乎没看过一盘中国古棋谱,但在日本棋手看来,还是中国式的力战型。可见如今我国的围棋手多少还保留着祖先的气质。此外,日本棋手的思想是偏保守的,这恐怕是太重视胜负的缘故,因而就缺乏创造性,容易产生教条主义,一旦有人下出一种较成功的布局或定式,很多人就盲目跟随,以至很多棋谱显得清一色,缺乏生气。当然,日本也有些优秀棋手具有独创性并显示出广阔的艺术境界,但就总体而言,日本棋手是偏保守的。”

这段话其实可以作为“座子围棋尚力战,日本围棋偏保守”的有力注脚,但陈祖德本人还是没有摆脱时代的局限,所以才一方面指出日本棋手的保守是一种缺点,另一方面又推崇日本人取消了座子“具有划时代的意义”。他其实没有认识到,取消座子与棋风保守是有着必然联系的。这种局限吴清源也未能避免,他一面说中国古代棋手的格斗力比日本职业棋手“有过之而无不及”,一面又说:“在历史上,围棋规则也曾经有过改进,首先是去掉了四个座子和取消了每块棋要扣除两目作为眼位的规定,这都是一种进步(见吴清源《天外有天》中附录陈嘉锐《吴清源谈围棋规则》一文)。”如果中国古代棋手的擅长力战是一种优点,而日本棋手的保守是一种缺点的话,那么取消座子和“还棋头”的规则究竟是不是一种“进步”,或者“进步”的意义究竟有多大,也就值得我们认真思考了。

现代中国人一直有着很大的误解,觉得开局时先在四角放上座子,不如无座子棋想下在哪里就下在哪里那样自由。当然,如果仅仅着眼于开局的手法多样,那么取消座子确实是一种解放。但是,如果我们把视线放远一点,就会发现没有座子固然导致了“手法的自由”,但因此而产生的大量“定式”却束缚了“智力的自由”。据吴清源在自传中说,日本围棋的定式,全部加起来超过一千多种,“如此浩繁的定式,就是职业棋士也未必全能记得住”。虽然他认为一般的业余棋手顶多记住五十至六十种基本形就足够了,但要记住这五六十种定式才能下棋,对业余爱好者来说,难道不仍是一个很大的负担吗?相比之下,座子围棋永远只有一种星定式,而且因为不能直接活角,所以变化有限,很快就能进入中盘。这样一来,围棋的有座子与无座子到底谁才真正体现了自由与解放呢?

围棋的本质说到底是一种智力游戏,相对别的棋类,比如中国象棋、国际象棋,其最大的优点就是规则简单,变化复杂。座子围棋的开局简单紧凑,这本身就是规则简单的一种体现,而迅速进入中盘则强化了变化的复杂程度。日本围棋的开局看起来选择很多,变化很丰富,但由此而形成的“定式”却添加了一种变相的“规则”,因为它是一种需要你死记硬背的“定型的知识”,这种知识是客观的,外在的,可以自己预先储备,也可以是由别人授受的,因此与临场的机变与个人的智力并无必然的关联。另外开局一旦被复杂化,中盘力战的重要性也就相对降低,因为在开局时占了优势就可以有效弥补中盘战斗力的不足。这样相比座子围棋,日本围棋的输赢就会受到许多智力之外的因素的影响,所以,取消座子对于围棋的益智功能而言,不但显不出什么“进步”,反而是一种“退步”,或者至少也是一种“异化”。

我们都知道国际象棋的复杂度比不上围棋,一个重要的依据就是电脑可以打败国际象棋大师,却胜不了围棋的业余选手。但这还只是指无座子围棋而言,如果让电脑下座子围棋,那它的成绩只会更糟糕。因为座子围棋开局简单,没有多少机械的定式可依。下无座子围棋,电脑可以象模象样地按照输入的固定程序跟你在角上走定式,它可以取实地造成局部两分,但下座子围棋,角上根本就没有几步可走,很快就进入中盘了,而中盘是没有什么固定的程序可以输入的,于是对电脑运算能力的要求就更高,这正是座子围棋比无座子围棋更复杂的体现。换一个角度看,我们编一个现代围棋软件,只是要求它“在棋盘上占据更多的点”,而编一个座子围棋软件,则变成“在棋盘上用尽量少的块数占据更多的点”,表述得更准确一点,就是要求电脑“在占据更多点的同时不能因‘还棋头’所扣除的目数而影响胜负”,限制条件越多,当然复杂程度就越高。所以同样是围棋,座子围棋是比无座子围棋更深奥、更高级的一种围棋。

座子围棋因为“非力战则不足以自存”,所以能最大限度地激发棋手斗智斗勇,其对局的观赏价值也就更高。清代毕沅在《秋堂对弈歌》中描述乾嘉棋圣范西屏下棋的情形说:“每对弈,州中善弈者环观如堵墙,君不思索,布局投子,初似草草不经意,及合围讨劫,出死入生之际,一着落盘中,瓦砾虫沙尽变为风云雷雨,而全局遂获大胜,众口欢呼,神色悚异,啧啧称赞。”袁枚在《范西屏墓志铭》中说:“尝见其相对时,西屏全局僵矣。隅坐者群测之,靡以救也。俄而争一劫,则七十二体势皆灵。”这样鬼设神施、惊心动魄的攻杀,在日本围棋和中国的“现代围棋”中恐怕就不大可能出现。因为没有了座子和“还棋头”的规则,整局棋就可以被划分成若干个互不影响的小战场,于是争战的激烈程度就被稀释了。打个比方,座子围棋是在树巅屋顶上对打,双方都没有稳定的立足点,其战场是立体型的,而无座子围棋好比在场地上相扑,其战场是平面型的,两者精彩度的起点就不一样。

把上述观点概括起来就是:座子围棋比日本围棋和中国的“现代围棋”更复杂深奥,更具有战斗精神和观赏价值,因此是一种更高级的智力游戏。

(四)中日围棋歧异的文化解读

中日围棋的区别,放大了看,就是中日文化的区别。它主要体现的是中日思维方式的差异,而思维方式的差异,又源于文明环境与社会形态的差异。

中国是大陆国家,日本是海岛国家。中国人看待围棋的中央自然会联想到群雄逐鹿的中原,所以座子围棋以中盘攻杀为重点很好理解;日本人生活在多地震火山的海岛上,对生命的不确定感有着异常的领会,广阔的棋局中央只会让他们联想到大海而不是中原,所以他们喜欢先在角上寻求安稳的实地,也可以视为一种民族本能。

座子围棋的“还棋头”规则目前最早只能追溯到唐朝,但这不意味着它一定就起源于唐朝。也许它和座子一样,在围棋的诞生之初就存在,以作为一方成功分割对方棋形的一种收获。另外也有可能是产生于棋盘扩大之际。因为大棋盘要想取代小棋盘,肯定得要解决前者的攻杀效果有可能因战场扩大而被稀释的问题。于是设置“还棋头”规则,增加棋块的向心力和凝聚力,自然就不失为一个绝佳方案(依此思路我们还可以把围棋盘扩大到二十一路,只是“还棋头”的目数也许要适当增加)。不管上述两种猜测哪一种成立,座子围棋“还棋头”规则的存在,事实上起到了统一整合棋盘以实现一体化的作用,而这正是中国传统思想中的“大一统”观念的生动体现。

“大一统”观念所代表的是综合思维,即注重从整体上把握思维对象的本质。孔子说“吾道一以贯之”,孟子说“天下定于一”,就都属于综合思维。自秦汉以下中国人视统一为常态和目标,视分裂为异态和过渡,这既是综合思维的结果,又是它发达的原因。日本历史上引进过唐朝的君主集权体制,但后来却演变成武士专权的贵族体制,全国各地藩侯林立,幕府的世袭移易有如中国的朝代更替。如果和中国的历史作比较,日本的明治维新只相当于中国的秦始皇统一,而此前的历史在某种程度上只类似周天子名义统治下的春秋列国,其间擅政的幕府则类似齐桓晋文等霸主。因此日本历史所体现的就不是统一和综合,而是割据与分裂。我们可以想象,在一个等级森严、身份世袭的社会,人们的思维方式也会循规蹈矩,固守本分,他们思考问题只会习惯于划出特定的范围,然后沿着纵深方向进行分析化的研究,其所理解的整体也就只能是各个局部的机械的拼合,而不是不可分割的有机统一体。

中国人运用综合思维看围棋,首先会理解成两个人的智力交流活动,而最能体现这种交流功能的环节首推中盘,所以座子围棋就通过规则设置,一方面在空间上把角部与中央“综合”在一起(联系更紧密),另一方面在时间上把序盘与中盘“综合”在一起(界限不分明),从而起到了突出强调中盘的效果。可以说这是一种以人为目的的合理化设计。日本人运用分析思维看待围棋,首先就会把人和棋分开,即摒弃与人的关联,视围棋为一种独立存在的客观物。这样一来,座子和还棋头规则就没有存在的理由了,因为它们不符合围棋是因自身而存在、非因人而存在这一定位。此外围棋又可以分为开局、中盘和官子阶段,座子围棋的三阶段划分并不明显,但日本人运用分析的眼光,自然就会朝着划分越来越明确、越来越复杂的方向发展。座子围棋只有一种星定式,但日本围棋却分为小目、星位、目外、三三等类,然后再一层一层地细分下去,直到定式数达一千多种,而且还可以继续无穷地分析下去。由于开局和官子变数有限,可以穷举并得出最佳着法,并能重复验证,因此很适合分析思维的运用,日本人自然也就乐此不疲;而中盘因为变数庞大,只能凭主观感觉判断优劣,无法给出客观的定论,因此日本人对中盘研究就兴趣不大,也不擅长。如果说座子围棋能最大限度地摆脱程序化,展现个性化,那么日本围棋就是最大限度地实现程序化,回避个性化。座子围棋所主要展现的是智力与灵感的交流,日本围棋则主要是“对程序与定式的遵守和运用”的交流。

从整体上和动态中把握事物的本质,忽略细节与局部,遗貌取神,得鱼忘筌,讲究气韵生动,讲究“形而上者之谓道,形而下者之谓器”,认为最高的“道”是“只可意会,不可言传”,这些都是综合思维的典型特征,也是中国人典型的价值和审美标准。比如中国的绘画注重线条写意,而不注重投影造型,苏轼说“论画以形似,见与儿童邻”,就是重神似而不重形似。为了更好地写意传神,中国画还会对事物的代表性特征进行夸张和加工,比如徐悲鸿的马,齐白石的虾,它们和真的动物在身体比例上并非完全一致,但给人的感觉却非常逼真。这和座子围棋为了达到突出强调中盘这一代表性环节的目的而增设规则是一个道理。中国的音乐注重旋律而不注重和声,因为旋律是本质的、变化的,而和声是枝节的、静态的。中国的小说注重情节对话而不注重心理刻画和场景描写,也因为前者是动态的,后者是静态的。这和座子围棋重中盘而忽略开局官子也可以类比,因为中盘是动态的,千变万化的,而开局与官子则是静止的,可以固定的。无论是围棋、国画、民乐还是章回小说,它们的共同点都是人性化,都注重人的感受,体现人与人的交流,让你用最少的付出获得最大的价值。而日本围棋、西洋的绘画、音乐和小说,其共同点都是客观化,即按照它们自身的逻辑独立地存在,并且不断地朝着分析的方向发展。它们不会照顾人的感受,反而是强迫人们跟上它们发展的脚步,最终成为它这一门的“专家”,所谓“专家”,也就是离普通人越来越远,也越来越难交流的意思。如果用中国的标准看客观化,其缺点就是容易迷而忘返,失去艺术活动最初的本真;如果用日本和西方的标准看人性化,其缺点就是在表现方法上重视传统,没有“进步”。大致而言,人性化的综合思维属于艺术思维,而客观化的分析思维则属于科学思维。

日本人长于分析而短于综合,也可以认为是不善于学习中国文化的结果。因为中国文化是原生的,就象药农在山上采药一样,必须具备比较鉴别和挑选能力,分清什么对人有价值,什么对人无价值,这就需要从主观的角度进行综合分析;而日本的文化是移植的,就象药贩子坐在山脚下,等药农采来药材,一古脑照单全收,在他看来这些都是有价值的,所以不需要再进行主观的衡量,也用不上综合思维,只需要把这些有价值的东西进行分门别类,加以细致的研究即可,这样分析思维就占了主导地位。概括地说,因为中国人的价值标准是自定的,因此是主观的,但传到日本后,对日本人而言就是外来的,因此就是客观的了。日本人把中国文化中体现个性的事物变得客观化,把人与人的交流变为人对程序的遵守,在很大程度上与此有关,就象学生对老师所教的东西食而不化、知其然不知其所以然一样。

辜鸿铭在《中国人的精神》一文中曾对中国人与日本人的礼貌作过如下的比较:

“中国一向被视为礼仪之邦,那么其礼貌的本质是什么呢?这就是体谅、照顾他人的感情。中国人有礼貌是因为他们过着一种心灵的生活。他们完全了解自己的这份情感,很容易将心比心推己及人,显示出体谅、照顾他人情感的特性。中国人的礼貌虽然不像日本人那样繁杂,但它是令人愉快的。正如法语所绝妙表达的,它是La politesse du Coeur:一种发自内心的礼貌。相反,日本人的礼貌则是繁杂而令人不快的。对此,我已经听到了一些外国人的抱怨。这种礼貌或许应该被称为排练式的礼貌——如剧院排戏一样,需要死记硬背。它不是发自内心、出于自然的礼貌。事实上,日本人的礼貌是一朵没有芳香的花,而真正的中国人的礼貌则是发自内心、充满了一种类似于名贵香水般——instar unguent fragrantis(原编注:这几个法文词的意思与前是重复的,即“像抹了香膏似的”)——奇异的芬芳。”

我们看了上面中日两国不同的“礼”,如果拿它们和两国不同的“弈”作一番类比,就会发现两者所体现的歧异完全就是一回事。

日本人的思维特征导致了他们在细节问题上踏实认真,在大局观上却先天不足,这不仅表现在围棋上,也表现在国家战略上。李宗仁在他的回忆录中提到日本侵华是不识天下大势,没有通盘战略,只知蚕食,不会鲸吞,甚至“小规模局部战略运用错误亦复如出一辙”,究其原由是“无深谋远虑的政治家以及气魄雄伟的战略家”;但日本人的长处则是“高级将领之中虽乏出色战略家,但是在基本原则上,绝少发生重大错误。日本将官,一般都身材矮小,其貌不扬,但其作事皆能脚踏实地,一丝不苟,令人生敬生畏。”这就好比下棋时局部的定式和官子都走得无懈可击,但一面对波澜壮阔的中盘就不知所措了。另外象日本人偷袭珍珠港,也可以视为战术成功、战略失败的一个典型例证。如果再联系到学术领域,日本人的学术风气也体现了上述特征,就是擅长就某一个专题进行窄而深的研究,但在宏观的思想原创方面就毫无建树了。

张如安《中国围棋史》的自序中有这样一段话:“日本棋界认为,围棋的故乡固然在中国,日本的围棋固然是从中国传来的,但真正的围棋是在日本形成的,是以日本的精神开拓了这项竞技项目。不可否认,围棋之所以有今天这样繁荣昌盛的局面,的确与日本棋士的创造性贡献分不开,但是我们不必因此妄自菲薄。……在鸦片战争之前,中国始终保持着围棋第一强国的地位,对棋艺的发展同样作出了重大贡献。围棋不愧是中国的绝艺,中国也无愧于棋国的称号,中国的智慧完全能与日本的精神并驾齐驱。”很显然,张氏没有反驳日本人“真正的围棋是在日本形成的”这一谬论——这与西方人认为“只有城市文明才是真正的文明”可谓形神毕肖——因为受近百年“举国皆下日本棋”的影响,任何一位当代中国的棋评家都已经没有底气去反驳日本人的大言,而只能希望在围棋地位上与日本平起平坐了。但是,如果我们弄清了中国古代的座子围棋的真正内涵,以及座子围棋与无座子围棋所体现的不同的文化价值,那么要驳倒日本人是很容易的。因为一种不能真正体现人类智力最高水平的围棋不能叫“真正的围棋”,只有座子围棋才有资格称得上是“真正的围棋”,而它所体现的则是地地道道的中国精神。日本围棋充其量只是中国座子围棋的一个变种,就象日本的汉字、儒学和佛教一样,如果有谁认为“真正的汉字、儒学和佛教是在日本形成的”,而中国人对此却没有异议的话,那就不只是一方的可笑,更是另一方的可悲了。

(五)恢复座子围棋的必要与可能

如果中日棋手的近代交流不是发生在1909年,而是往前推五十年、一百年或二百年,那么中国这一方的赢面应该是稳占上风的。那样的话,即使后来被日本人赶超,想必国人也能以一种正确的心态去面对,能认识到是一代人的实力不行,而不是数千年的规则不行,于是或许会让座子围棋与无座子围棋并存,一如使农历与西历并行一样。然而历史不可假设,往者不可谏,来者犹可追,对于今天的我们来说,重要的是不要留下历史的缺憾再让我们的后人去面对。

座子围棋还有必要恢复吗?答案当然是肯定的。且不说它有许多现代围棋所不具备的优点,单凭它的数千年悠久辉煌的历史,每一个热爱华夏文化的围棋爱好者就都有义务和责任去了解和继承。其次,从围棋自身的发展轨迹上看,座子围棋和无座子围棋属于两个不同的种类,虽然陈祖德说他从中国古典围棋中获益非浅,但这种强调正是大多数棋手对古谱不加重视的体现,即下现代围棋完全可以把古谱丢在一边,现代围棋与座子围棋是井水不犯河水。吴清源在日本开创了“新布局”,实际上就是把座子围棋的行棋理念融入了日本围棋中,然后现代围棋才开始注重开局的速度和效率,这说明虽然两种围棋性质不同,但仍然是可以互相借鉴的。如果恢复座子围棋,那么当然不会是古代下法的简单摹拟,而必然会融入现代围棋中注重棋形的理念和成果,所以这新生的座子围棋将既是对古代围棋的继承,又会有创造性的发展,因此,在未来的座子围棋史上出现“新中盘”将是历史的必然。二百多年前,中国产生了范西屏、施襄夏这样的围棋大师,近一百年中,吴清源可以称为大师级的棋手,但且不说他加入了日本国籍,他终生所下的也只是日本围棋。而中国的棋手中,陈祖德、聂卫平均有杰出贡献,但他们只能算“下日本围棋的中国棋手”。只有当座子围棋得到恢复,出现一位把近百年的中日围棋成果融入座子围棋之中的天才人物,他才能作为范、施的嫡系传人,真正当得起“中国围棋大师”的称号。

那么怎样恢复座子围棋呢?孔子说:“我欲仁,斯仁至矣”。只要我们自己尝试着下了一盘座子围棋,我们就有理由说:座子围棋至少在我这里已经恢复了。如果我们抱定了目标,一个一个地觉悟,一个一个地影响,那么自然就会逐渐形成风气,直到最终取代日本式的无座子围棋在中国的主流地位。我相信现在的围棋界之所以不提座子围棋,完全是因为不明白它的内涵与价值,也就是还没有从“棋坛甲午”的百年阴影中走出来,一旦大家都能认识到近代中国围棋的落后与规则无关,传统的座子围棋反而具有更大的优越性,那么,座子围棋的王者归来就完全有可能在一代人手上得以实现。到那时,我们就可以宣称中国的围棋已经回归正统,这持续一百多年的“三千年未有之变局”也就正式地降下帷幕了。